| 分類: | 動物界 - 脊索動物門 - 脊椎動物亜門 - 条鰭綱 - 新鰭亜綱 - ウナギ目 - ウナギ亜目 - ウナギ属 - |

|---|---|

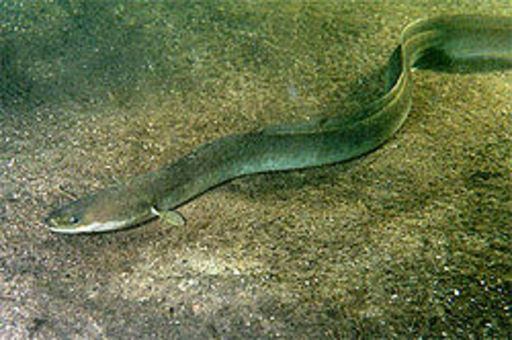

| 名前: | ウナギ |

| 学名: | |

| 英名: | Anguilla japonica |

| 別名: | Japanese eel |

| 大きさ: | 100~130cm |

| 体色/体型: | 背青黒。銀。茶。黒っぽい |

| 説明: | ウナギ(鰻、鰻?、うなぎ)とは、ウナギ科ウナギ属 ’Anguilla’ に属する魚類の総称である。 世界中の熱帯から温帯にかけて分布するニホンウナギ・オオウナギ・ヨーロッパウナギ・アメリカウナギなど18種が属する。 フウセンウナギ・デンキウナギ・タウナギなどは、外見は細長い体型をしていてウナギに似ているが、別の仲間に分類される。 また、ヤツメウナギ・ヌタウナギは硬骨魚類に属するウナギの仲間ではなく、原始的な無顎魚類(円口類)に分類される。 食用にされ、日本では蒲焼や鰻丼などの調理方法が考案されて、古くから食文化に深い関わりを持つ魚である。 漁業・養殖共に広く行われてきたが、近年は国外からの輸入が増えている。 本項目では主に、ウナギの文化的側面について解説する。 生物学的側面についてはウナギ科を参照のこと。 属名 anguilla はラテン語でウナギの意。 漢名では「鰻?」(まんれい、m?nl?)。 日本では奈良時代の『万葉集』に「武奈伎(むなぎ)」として見えるのが初出で、これがウナギの古称である。 院政期頃になって「ウナギ」という語形が登場し、その後定着した。 そもそものムナギの語源には * 家屋の「棟木(むなぎ)」のように丸くて細長いから * 胸が黄色い「胸黄(むなぎ)」から * 料理の際に胸を開く「むなびらき」から など、いくつかの説があるが、いずれも民間語源の域を出ない。 前二者については、「武奈伎」の「伎」が上代特殊仮名遣ではキ甲類の仮名であるのに対して、「木」「黄」はキ乙類なので一致しないという問題があるし、「ムナビラキ」説については「大半の魚は胸側を開くのになぜ?」という特筆性の問題がある上、ムナビラキ→ムナギのような転訛(または省略)は通常では起こり難い変化だからである。 この他に、「ナギ」の部分に着目して * 「ナギ」は「ナガ(長)」に通じ「ム(身)ナギ(長)」の意である * 「ナギ」は蛇類の総称であり、蛇・虹の意の沖縄方言ナギ・ノーガと同源の語である → 参考: 天叢雲剣#「蛇の剣」 * 「nag-」は「水中の細長い生き物(長魚<ながうお>)」を意味する。 この語根はアナゴやイカナゴ(水中で巨大な(往々にして細長い)魚群を作る)にも含まれている などとする説もある。 いずれにしても、定説と呼べるものは |

セール情報

980円(1匹)

980円(1匹)ウナギ(ベビー)1匹

ウナギのクチコミ一覧

|

この魚を扱っている店舗一覧

価格遷移グラフ